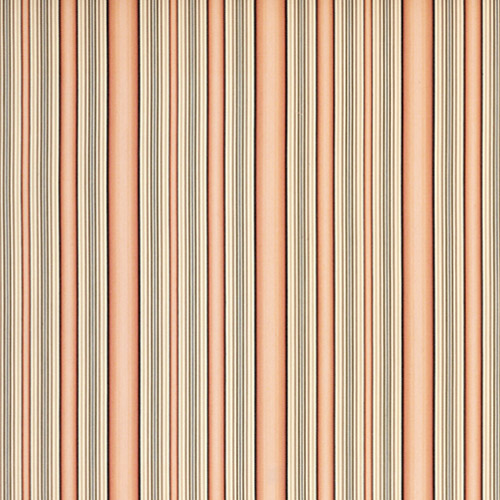

豊前小倉(北九州市)の地で江戸時代(1600年代)から作り続けられてきた「小倉織」は、武士の袴や帯として織られました。小笠原藩士の婦女子が中心となって、綿を栽培し、糸を紡ぎ、織った布は特産品として全国で珍重されました。

徳川家康が鷹狩りの際の羽織として愛用したと記録に残っていますし、徳川美術館には江戸時代中期(18世紀)の狂言装束としての「縞小倉羽織」が収蔵されています。

明治時代には文明開化の波のなかで、袴の特徴を引き継ぎ、男子学生の夏の制服として、「霜降り」と呼ばれるグレー無地の小倉織を製造し、小倉木綿、小倉服の名で全国に広がりました。あまりに人気があって製造が追いつかず、各地で小倉織に似たものが製造されていきました。

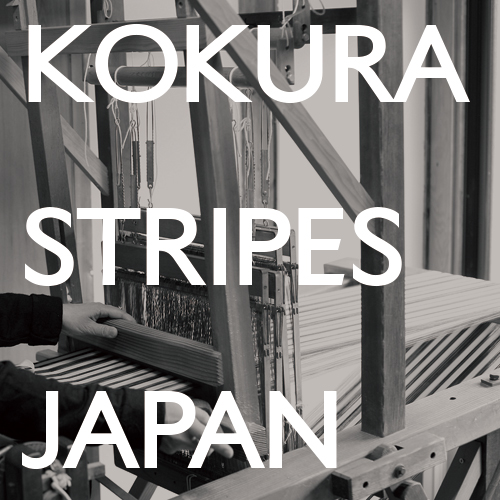

300年以上続いた小倉織は、昭和初期に一度途絶えましたが、染織家 築城則子氏が試行錯誤をくり返し、1984年に復元、再生。先染め木綿糸による機械織りの小倉織の縞も新たに誕生した21世紀は、後継者も育って未来を明るくしています。

事業内容

- 1 小倉織制作に関係する、またその支援をする会員の交流、連絡、情報交換

- 2 小倉織の品質向上のため、会員間での染織技術等の公開支援

- 3 小倉織に関する地域住民を対象とした広報活動

- 4 小倉織のブランド確立のための国内外での広報活動

- 5 その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

会員

- 1 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人

- 2 賛助会員 当法人の目的に賛同し、その活動を積極的に支援する個人又は法人

会費

個人正会員:10,000円・賛助会員:3,000円

会員

| 代表理事 | 築城 則子 |

|---|---|

| 理事 | 片山 憲一 |

| 理事 | 渡部 英子 |

| 理事 | 自見 のりこ |

| 理事 | 佐藤 京子 |

| 理事 | 内山 啓大 |

| 監事 | 前田 俊雄 |

Kokura Stripes Japan Association